【パーソナルカラーアナリストになりたい方へ】学び方と注意点

近年、骨格診断や顔タイプ診断など、様々なイメージコンサルティングが登場していますが、未だに人気NO.1はパーソナルカラー診断です。

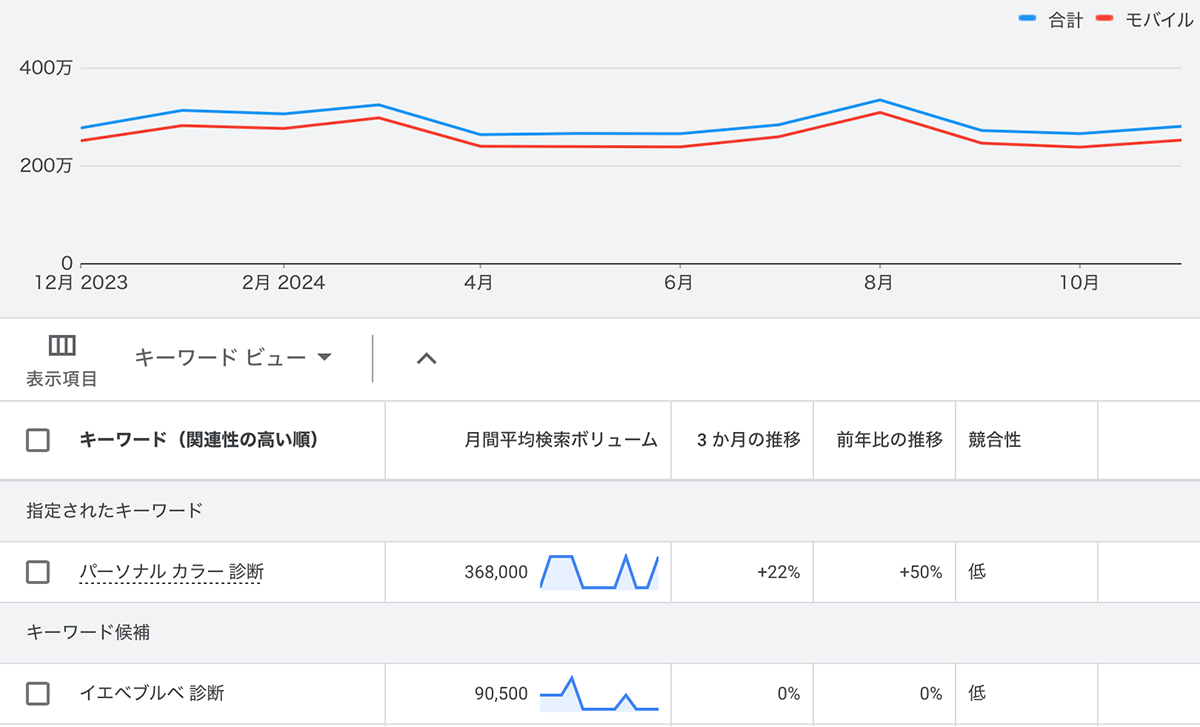

「パーソナルカラー診断」というキーワードは、Googleのキーワードプランナーによると月間平均36.8万回も検索されています※2024年12月グーグルキーワードプランナー調べ。

2年前の調査では月間平均24.6万回だったことから、パーソナルカラー診断に興味を持つ人が、大幅に増え続けていることがわかります。

これに比例してパーソナルカラーアナリストの需要は増加傾向にあり、今後も活躍できる仕事と言えます。この記事では、パーソナルカラーアナリストになるにはどうすれば良いか、また注意点などを紹介します。

パーソナルカラーアナリストについて

パーソナルカラー診断を行う人をなんと呼ぶでしょう?

パーソナルカラーに特化した場合は、パーソナルカラーアナリスト(パーソナルカラーリスト)、またはパーソナルカラー診断士、その他パーソナルスタイリスト、イメージコンサルタントがパーソナルカラー診断を行うケースが多いようです。

はっきりと決まった名称がありませんが、ここではパーソナルカラーアナリストと呼びます。

カラーコーディネーターとの違い

カラーコーディネーターがパーソナルカラー診断を行うケースもありますが、どちらかというとカラーコーディネーターの仕事は幅広く、商工業系の仕事に就くことがほとんどです。色彩検定を受け、公的資格(現在は文科省後援)を持つことで、プロダクトやインテリア、アパレル、デザイン・印刷などの仕事に役立てるというケースが多くみられます。

そのため、以前はカラーコーディネーターという仕事で独立できるのは、経験と知識の他に営業力を兼ね備えた一部の人に限られていました。

パーソナルカラーアナリストになるには

パーソナルカラーアナリストという仕事の選択肢ができてからは、副業で開業する人も増えています。

特別な資格がなくてもパーソナルカラーアナリストになれますが、正しいパーソナルカラー診断を行うためには色の基礎知識が必要です。また知識だけでなく実践も重要ですので、経験豊富な講師が教えるスクールの養成講座で勉強することが成功の秘訣です。

個人で開業して集客するには、カラースクールのディプロマ(卒業証明書)や、協会の検定を受け認定資格を提示するなど、お客様から信頼を得なければなりません。

またいづれ自分自身も講師になりたいという場合は、文部科学省後援の色彩検定を受けるなど専門性を高めることをお勧めします。

本格的な養成講座では色彩理論などもカリキュラムに加えられていますが、検定や資格は受講者がパーソナルカラーアナリストとして活動するために必須ではないです。そのため色彩理論やビジネスリテラシーが乏しいまま、パーソナルカラー診断を行っているケースも見られます。

パーソナルカラー診断は、センスや感覚のみで行うものではなく、色彩理論に基づいたもの。パーソナルカラーアナリストによって診断結果が違ってしまう「パーソナルカラー診断迷子」を作らないためにも、正しい知識を身につけるべきでしょう。

知識と経験豊富なパーソナルカラーアナリストに学ぼう

知識と経験豊富なパーソナルカラーアナリストが運営するサロンやスクールは数多くあります。それに個人運営だから良くないということは決してありません。

スクール選びは、SNSだけではなくWEBサイトもよく調べて決めましょう。WEBサイトには講師のプロフィールが掲載されているので、どういった経歴を持っているか、色彩検定や老舗の協会の検定など資格を取得しているかを、よく読んで決めることをお勧めします。

パーソナルカラーアナリストになりたい方へ:まとめ

パーソナルカラー関連のスクールは、人とファッションに着目して、その人に合う色といった視点から色彩に関する知識を学びますが、パーソナルカラー診断を行う部屋の環境(明るさ・光の色)、資料を作る際のパソコンやスマートフォンのモニタの種類、プリンターのインクや紙の種類によって色が変わることなど、たくさんの事を考慮しなければなりません。それにはやはり、色の基礎知識と実践が必要です。

色の基礎知識を習得すると、パーソナルカラー診断に限らず仕事でもプライベートでも、様々な場面で役にたつことは間違いありません。これから勉強するという方や、まだ色彩理論が理解できていないという方は、今からでも遅くありませんので基礎から色の知識を習得することをおすすめします。

PR

記事執筆:株式会社プラスカラーズ / WEBデザイン・マーケティング担当 : 高木